Noir n’est pas un métier

Introduction pour le programme du « Cycle Afrique » des Théâtres de la Ville de Luxembourg

Quand, en 2017, Stéphane Lissner, alors directeur de l’Opéra national de Paris, montre un court-métrage de Clément Cogitore à son cercle de mécènes, certains donateurs auraient claqué la porte, furieux de voir leurs attentes offensées, raconte la journaliste Elise Karlin dans une enquête très fouillée sur la difficile ouverture de la vénérable institution parisienne à la diversité, parue dans le magazine du Monde. Cogitore, cinéaste et plasticien, a filmé sur le plateau de l’Opéra de Paris une troupe très diverse de danseurs de krump, une danse venant du hip-hop née au début des années 2000 dans le Los Angeles divisé par les émeutes raciales et les violences policières. Le court-métrage de Cogitore est brillant, politiquement et esthétiquement : son gang multi-ethnique interprète la Danse des sauvages extraite des Indes galantes (1735) de Jean-Philippe Rameau, mouvement qui est habituellement interprété par des danseurs grimés en aborigènes masqués, censés représenter les dangereux Indiens des forêts d’Amérique, face aux colons franco-espagnols. Avec les chorégraphes Bintou Dembele, Grichka et Brahim Rachiki, Clément Cogitore montre l’explosivité des affrontements contemporains entre clans, groupes ethniques ou classes sociales. L’ambiance est électrique, mais jamais les danseurs ne passent à l’acte violent : ils suivent un vocabulaire très précis de domination, agression et relâchement.

Au-delà de l’effet salutaire de ce choc stylistique, entre la musique baroque et la danse urbaine du XXIe siècle, Cogitore démontre aussi la diversité ethnique de la danse aujourd’hui. Diversité des corps et des origines raciales que le ballet classique a toujours beaucoup de mal à embrasser : dans ce milieu très conservateur, la peau noire est encore souvent perçue comme un handicap insurmontable pour interpréter des classiques comme le Lac des cygnes. Mais le mouvement Black Lives Matter est devenu une lame de fond à laquelle le spectacle vivant n’échappe pas : aux États-Unis comme en Europe, des manifestes, des lettres ouvertes et des déclarations de solidarité contribuent peu à peu à une prise de conscience que les scènes sclérosées ne représentent plus la diversité de la société. Les luttes des femmes et des personnes racisées convergent actuellement vers une remise en question fondamentale des institutions (1).

Décoloniser les regards

Partout en Occident, les festivals, théâtres, compagnies de ballet, musées ou biennales d’art se font l’écho des revendications militantes pour une meilleure prise en compte de la diversité, jusque dans les postes de pouvoir. Il ne s’agit pas seulement de lutter contre le racisme insidieux que vivent toujours les acteurs et actrices, danseurs et danseuses non-blancs (2), mais aussi d’apprendre à voir les inégalités – et se rendre compte de sa propre ignorance de la culture de l’Autre.

Le commissaire d’expositions américain d’origine nigériane Okwui Enwezor (1963–2019), premier non-Européen à diriger la Documenta de Kassel, en 2002, confronta alors le monde de l’art contemporain à son propre ethnocentrisme et ouvrit le milieu aux esthétiques non-Occidentales, prouvant que les arts venus d’ailleurs ne se laissent pas cantonner dans la rubrique folklore, mais qu’ils sont aussi sophistiqués, codifiés et politiques que la modernité européenne. Il refit de même à la Biennale de Venise en 2015, au Palais de Tokyo à Paris ou au Haus der Kunst à Berlin, demandant au spectateur de « désapprendre tous [s]es savoirs » et d’« oublier ses jugements trop rapides ».

En 2019, le Musée d’Orsay dédie une grande exposition au Modèle noir de Géricaultà Matisse, qui propose une relecture de deux siècles de peinture, à l’aune de l’histoire politique, restaurant la place des personnes de couleur dans le champ de vision et à l’arrière-scène. Elle attire plus de 450 000 visiteurs. En 2015, la Fondation Cartier à Paris connut un succès comparable avec l’exposition Beauté Congo, et en 2017, Olivier Py programme un focus « Afrique subsaharienne » très discuté au Festival d’Avignon.

En 2020–2021, la France consacre, sous le nom Saison Africa2020, un programme multidisciplinaire aux cultures africaines, et ce à travers tout l’Hexagone.

Au Luxembourg, les Théâtres de la Ville avaient réuni en 2010 déjà, sous le titre Africa More More More... Future, un cycle de huit spectacles autour de l’Afrique (3). Le Fundamental Monodrama Festival de Steve Karier invite chaque année plusieurs spectacles non- Européens et collabore avec l’Arène Théâtre à Niamey au Niger qu’il aide à la construction du Centre Alfred Dogbé, dont Diane Heirend a conçu l’architecture.

Souvent, c’est grâce à la collaboration entre des ensembles, théâtres ou écoles des deux continents que la « décolonisation » des arts se fait le plus naturellement du monde,

et dans le respect des langages formels de chacun, comme le prouve par exemple la réinterprétation du Sacre du printemps créé en 1975 par Pina Bausch par des danseurs.ses de quatorze pays africains recrutés au Sénégal par Germaine Acogny, pour une collaboration entre la Pina Bausch Foundation et l’École des Sables, invité dans le cadre de ce Cycle Afrique. C’est aussi le cas du Centre For The Less Good Idea que William Kentridge a fondé à Maboneng, Johannesbourg, un incubateur de projets expérimentaux : La transmission implémente un changement d’attitude. Ce centre collabore à la prochaine édition du TalentLAB, avec des échanges créatifs entre les talents émergents des deux continents.

Being Black in Luxembourg

En novembre 2019, Michael O’Flaherty, directeur de l’Agence des droits fondamentaux

de l’Union européenne, présente, lors d’une conférence organisée par l’Asti (Association de soutien aux travailleurs immigrés), les résultats alarmants pour le Luxembourg de l’étude Being Black in Europe, réalisée un an plus tôt dans les 28 pays membres de l’UE : au Luxembourg, 52 pour cent des personnes afro-descendantes interrogées disaient avoir été harcelées à cause de leur couleur de peau durant les cinq années précédant l’enquête (deuxième taux le plus élevé, derrière la Finlande, moyenne de l’UE : trente pour cent), onze pour cent furent même victimes de violences raciales. La moitié des personnes interrogées témoignaient de discriminations basées sur leur couleur de peau, le taux le plus élevé de toute l’UE. Ces discriminations quotidiennes se font jour à l’école en premier, où les jeunes Noirs sont plus facilement orientés vers les filières techniques ; puis le marché de l’emploi, où ils trouvent plus difficilement un emploi, et sont ensuite souvent plus mal payés ou bloqués dans leur carrière, mais aussi en ce qui concerne l’accès au logement. Nombreux sont les témoignages de personnes dont le contrat de bail, négocié par téléphone, fut prêt, mais retiré au moment où le propriétaire ou l’agence vit la couleur de peau du locataire potentiel.

Lors de la conférence-débat au Cercle-Cité, les témoignages de situations humiliantes fusaient dans la salle, devant une ministre de la Famille et de l’Intégration Corinne Cahen se disant choquée d’apprendre tout haut ce que beaucoup se racontaient tout bas depuis des années. Au plus tard depuis une étude du Statec de 2007 sur La nationalité, un motif de discrimination dans la vie quotidienne ?, dans laquelle un quart des Cap-Verdiens affirmaient avoir déjà été victimes de discriminations et de harcèlement au logement

et à l’emploi. Des faits inacceptables dans une société se croyant évoluée. Surtout pour les concerné.e.s qui commencent à s’organiser dans des associations luttant contre ces discriminations et pour la reconnaissance de leurs droits, comme Finkapé ou Lëtz Rise Up.

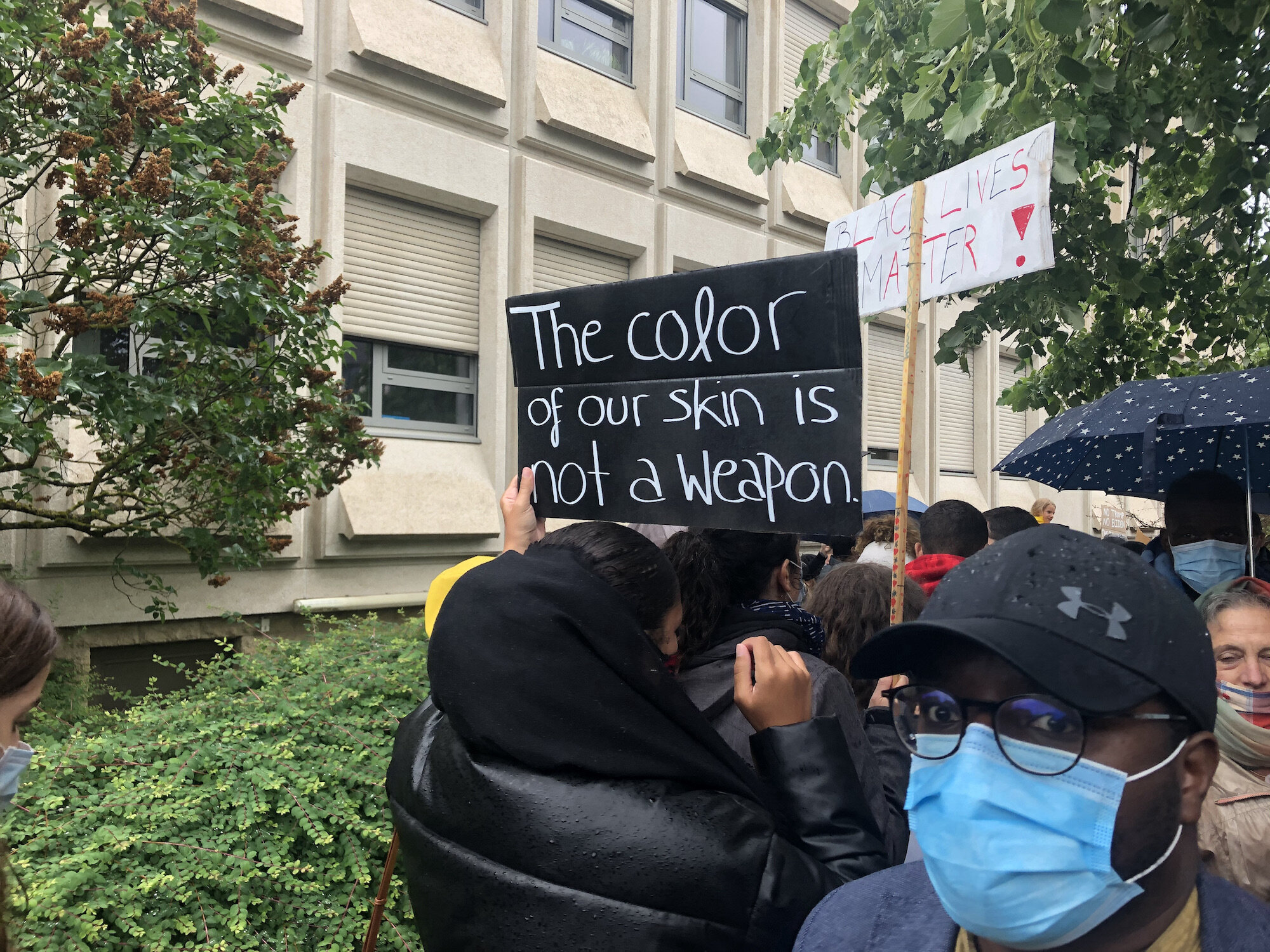

Manifestation Black Lives Matter, devant l’ambassade américaine au Limpertsberg, le 5 juin 2020 (photos: TPC)

Sous le slogan fédérateur mondial Black Lives Matter, plus de 2 000 manifestants, essentiellement des jeunes, mais aussi beaucoup de personnes engagées de toutes couleurs de peau, manifestèrent le 5 juin 2020 devant l’ambassade des États-Unis au Limpertsberg en mémoire de George Floyd, mort le 25 mai étouffé par le genou d’un policier de Minneapolis. Les activistes profitèrent de l’attention publique pour parler aussi de la situation alarmante au Luxembourg.

Comme si souvent, il fallut un mouvement mondial pour déclencher une prise de conscience au niveau local. Pourtant, des historiens (4), des journalistes (5) et un certain nombre d’artistes s’étaient déjà penchés sur le sujet. En 2017, Fränz Hausemer réalise le documentaire Schwarze Mann – Un Noir parmi nous (Samsa), sur le « premier Noir » du Luxembourg. Jacques Leurs était né en 1910 au Congo belge d’un père luxembourgeois, Charles, travaillant dans le caoutchouc, et d’une Congolaise, Tchaussi, et fut déposé deux ans plus tard devant la porte de ses grands-parents à Dommeldange. Il traversa le siècle tiraillé par ses deux identités, survécut à deux guerres et partit à la recherche de ses racines africaines – où il fut alors rejeté comme étant trop blanc. En 2010, Andy Bausch raconte, dans son documentaire Schokela Knätschgummi a brong Puppelcher (Paul Thiltges Distribution) la fascination qu’exercèrent les G.I. américains noirs à la libération du pays en 1945, dans un grand-duché catholique, conservateur et blanc – surtout sur les jeunes filles luxembourgeoises.

Ce ne fut qu’à partir des années 1960, puis surtout suite à l’accord bilatéral luso-luxem- bourgeois de 1970, encourageant la migration des travailleurs portugais en quête d’emploi au Luxembourg, que la présence africaine (via notamment les Cap-Verdiens) se banalisa peu à peu au Luxembourg. Jusqu’à l’élection, en 2017, de la première bourgmestre d’origine capverdienne, Natalie Silva (CSV) à Larochette, puis, en 2019, de la première députée européenne afro-descendante, Monica Semedo (alors DP, qu’elle a quittée en 2020). Sur les scènes et dans les musées, les présences afro-descendantes toutefois sont encore exceptionnelles. L’association Finkapé commence seulement à travailler sur le sujet des discriminations dans le monde de la culture, confirme sa « responsable artistique » Jennifer Lopes Santos (qui interviendra dans une des tables rondes du Cycle Afrique cet été).

Colour blindness

Regé-Jean Page en Duke of Hastings et Golda Rosheuvel en Queen Charlotte noirs dans la série Bridgerton (Chris van Dusen, 2020), une des séries les plus regardées des derniers mois sur Netflix, ont popularisé une nouvelle approche de la diversité culturelle : la « colour- blindness », déjà pratiquée par certaines scènes de théâtre et de danse en Angleterre. Le précepte : on fait simplement abstraction de la couleur de peau d’un acteur ou d’une danseuse, comme on peut ignorer sa couleur de cheveux ou sa taille, afin de ne retenir un.e artiste que pour la qualité de sa performance. L’approche a l’avantage de mener le débat plus loin, même si elle n’est pas sans défauts. Une autre origine ethnique se voit – et peut fièrement se revendiquer aussi. Comme le firent les auteurs de la « négritude », comme Aimé Césaire ou Léopold Sédar Senghor.

Ainsi, les huit danseurs d’origine subsaharienne qui ont travaillé avec Josef Nadj dans l’élaboration de sa chorégraphie OMMA, encouragés par un chorégraphe blanc d’origine serbe à créer leurs propres mouvements et sons en puisant dans leur héritage le plus profond, revendiquent leur africanité. La troupe du Burkinabé Serge Aimé Coulibaly s’appuie, pour WAKATT, sur la terreur qui règne actuellement dans son pays pour en arriver à un questionnement plus général sur la peur de l’Autre et les questions identitaires qui semblent dominer l’époque dans laquelle nous vivons.

On pourrait craindre qu’il s’agisse de deux phénomènes opposés : d’une part une homogénéisation due à la mondialisation du capitalisme – qu’y a-t-il de plus homogène que le contenu des plateformes de streaming grand-public ? – et de l’autre une revendication des spécificités culturelles ayant comme écueil une crispation identitaire. « Même s’il est évident que la ‘race’ n’existe pas d’un point de vue biologique, force est de constater qu’elle n’a pas disparu des mentalités : elle a survécu en tant que catégorie imaginaire historiquement construite, avec de puissants effets sociaux », affirma l’historien de Sciences Po Paris Pap Ndiaye dans une récente interview au Monde. Pap Ndiaye a été mandaté, avec Constance Rivière, par le nouveau directeur de l’Opéra de Paris, Alexander Neef, à mener une enquête sur la diversité au sein de l’ensemble, dont les résultats et les propositions sont attendues pour la première moitié de 2021.

En France, on aime à évoquer les menaces de censure par les militants prônant le politiquement correct excessif : Que des livres soient renommés (la version française des Dix petits nègres d’Agatha Christie officiellement renommée Ils étaient dix en 2020 seule- ment, 6), des films censurés (l’épique film Gone with the Wind de Victor Flemming, avec Clark Gable et Vivien Leigh [1939] retiré l’année dernière des catalogues de HBO pour le traitement raciste des personnages noirs) ou des ballets classiques adaptés (la Danse des négrillons du ballet La Bayadière [Marius Petipa et Ludwig Minkus, Saint Pétersbourg, 1877] renommée Danse des enfants par Benjamin Millepied dans le répertoire de l’Opéra de Paris) seraient-ce autant de sacrilèges vis-à-vis de la culture occidentale ?

Non, répond Noé Soulier, le directeur du Centre national de danse contemporaine d’Angers : « La transformation continue des œuvres, par des relectures propres à chaque génération, est au cœur de la tradition du Ballet de l’Opéra. (...) Il y a des ballets auxquels on a retiré des actes entiers ! (...) Les transformations qu’on a fait subir à ces ballets sont bien plus importantes que ne pourrait l’être la couleur de la peau de la danseuse qui les interprète. »

« Theatre is a rehearsal of the revolution » (7)

En Afrique du Sud sous le régime de l’apartheid, surtout vers sa fin, dans les années 1980, raconte William Kentridge (8), « there was strong censorship of press and news. But there was a gap in the world of theatre and performance. Many things could be said and shown on stage that could not be said or shown in the media. In South Africa at the time, theatre became a vital part of daily life ». Aux États-Unis déchirés par le règne de Donald Trump, soutenu par les suprématistes blancs armés jusqu’aux dents, l’art devint un des modes d’expression pacifiques des communautés non-blanches. À côté des manifestations de Black Lives Matter, les intellectuels et artistes appelant au vote, mais aussi les œuvres populaires, rappelant les souffrances des ancêtres depuis l’esclavagisme, leurs luttes pour l’accès au droit de vote ou la justice au XXe siècle, ont certainement aussi contribué à la mobilisation massive des classes populaires aux urnes. Le sémillant portrait que Raoul Peck a consacré à James Baldwin (I am not your negro, 2016) ou le poignant The trial of the Chicago 7 d’Aaron Sorkin (Netflix, 2020) sont autant de leçons d’histoire des luttes contre les discriminations basées sur la couleur de peau.

« If I can’t dance, I don’t wanna be part of your revolution » – la citation apocryphe de l’anarchiste féministe russe Emma Goldman, est souvent scandée par les manifestations pour l’égalité des droits, qu’elles soient féministes ou anti-discriminatoires. Dans les rues des grandes villes américaines, les manifestations contre les violences raciales de 2020 furent aussi de grandes danses communes. « Dance and public protest have long gone hand in hand », écrit Sanjoy Roy dans le Guardian. « Look at the clips and you’ll notice that nearly every dance is collective. They bring different people – black and white, protesters and bystanders, sometimes the police – into alignment. Everyone moves in sequence, with space in between. These dances are unifying actions, collective actions – not working towards a goal, but rather bringing people together in a wordless way. »

La danse la plus utilisée fut alors l’Electric Slide remontant aux années 1970 et venant de la tradition de la culture country et qui permettait aux activistes de danser en groupes. Ce n’est pas fortuitement que l’équipe autour du nouveau président américain Joe Biden a choisi, après la nomination de Kamala Harris au poste de vice-présidente (première femme et première personne de couleur), la très jeune poétesse afro-américaine Amanda Gorman (*1998, « a skinny Black girl / descended from slaves and raised by a single mother / can dream of becoming president » selon son propre poème The Hill We Climb) : elle incarne l’espoir et la réconciliation, par son histoire et par ses mots :

« And every known nook of our nation and

every corner called our country,

our people diverse and beautiful will emerge,

battered and beautiful.

When day comes we step out of the shade,

aflame and unafraid,

the new dawn blooms as we free it.

For there is always light,

if only we're brave enough to see it.

If only we're brave enough to be it. »

(1) Et encore, on ne parle même pas de la diversité sociale : les enfants d’ouvriers, de femmes de ménages, de migrants de première génération ou de réfugiés en fuite n’entrent que très rarement en école de théâtre ou de ballet, on les retrouve donc tout aussi rarement dans les troupes et compagnies.

(2) La danseuse française noire Chloé Lopes Gomes a défrayé la chronique en 2020 en témoignant dans la presse internationale de ce qu’elle a vécu comme racisme violent au Berliner Staatsballet.

(3) Avec, notamment, Haus der Finsternis de Joseph Conrad, mis en scène par Andreas Kriegenburg au Deutsches Theater Berlin ou Walking next to our shoes... de Robyn Orlin.

(4) Voir par exemple : Régis Moes : Cette colonie qui nous appartient un peu – La communauté luxembourgeoise au Congo belge 1883-1960, Éditions d’Lëtzebuerger Land et Fondation Robert Krieps, 2010, disponible ici

(5) Voir : Romain Hilgert : Banken, Kaffi, Hädekanner – 500 Jahre Luxemburg und die Dritte Welt, Cope, Luxembourg, 1992 ; disponible au téléchargement ici

(6) Paru en 1939 au Royaume-Uni sous le titre Ten Little Niggers, le livre fut renommé en And Then There Were None dès 1940 aux États-Unis et en 1985 seulement au Royaume-Uni.

(7) Citation extraite du texte de William Kentridge dans l’anthologie Why Theatre ? ; The Golden Books, NTGent, 2020 ; ISBN 978-3-95732-458-0.

(8) Op. cit. page 136.

—

Le titre de ce texte fait référence à l’essai collectif initié par Aïssa Maïga, Noire n’est pas mon métier, paru aux Éditions du Seuil en mai 2018.